PRINCIPES DE LA SCIENCE SOCIALE

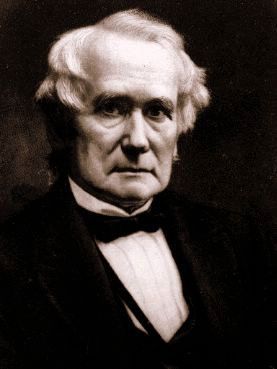

PAR M. H.-C. CAREY (De Philadelphie)

TRADUITS EN FRANÇAIS PAR MM. SAINT-GERMAIN-LEDUC ET AUG. PLANCHE

1861

CHAPITRE VI :

DE LA VALEUR.

§ 6. — Inconséquences d'Adam Smith et d'autres économistes relativement à la cause de la valeur. Il n'existe qu'une seule cause pour la valeur de la terre, de toutes ses parties et de tous ses produits. Les phénomènes relatifs à la valeur de la terre se manifestent en Angleterre, aux États-Unis et dans d'autres pays.

« Le travail, dit Adam Smith, a été le premier prix, la monnaie payée pour l'achat primitif de toutes choses. » Et, suivant son opinion, « il constitue la seule mesure définitive et réelle qui puisse servir à apprécier et à comparer la valeur de toutes les marchandises (2). » En comparant donc le prix payé avec le produit obtenu, le travail serait, d'après cette autorité, l'étalon de la valeur pour toute espèce de denrées, qu'il s'agisse de la terre cultivée elle-même, ou des denrées obtenues en retour du travail appliqué à sa culture. Dans un autre passage, Smith nous dit que le prix payé pour l'usage de la terre « n'est nullement en proportion des améliorations que le propriétaire peut avoir faites sur sa terre, ou de ce qu'il lui suffirait de prendre (pour ne pas perdre), mais bien de ce que le fermier peut consentir à donner, et se trouve donc être naturellement un prix de monopole (3). » Nous avons là une des causes de la valeur de la terre, en sus du travail appliqué à sa culture ou à son bénéfice ; et c'est ainsi que l'auteur établit, pour elle, une loi complètement différente de celle qui a été proposée comme la cause de la valeur « en toute chose. »

M. Mac Culloch apprend à ses lecteurs « que le travail est la source unique de la richesse, » et que « l'eau, les feuilles des arbres, les peaux des animaux, en un mot tous les produits spontanés de la nature, ne possèdent aucune valeur que celle qu'ils tirent du travail nécessaire pour les approprier à notre usage. Toutefois, continue-t-il, les forces agissantes de la nature peuvent être appropriées ou accaparées par un ou plusieurs individus, à l'exclusion de tous les autres ; et ceux qui accaparent ces forces peuvent exiger un prix pour les services qu'elles rendent. Mais cela démontre-t-il, se demande l'auteur, que ces services coûtent quelque chose aux accapareurs? Si A possède sur sa propriété une chute d'eau, il pourra probablement en retirer un revenu. Il est clair, toutefois, que le travail accompli par la chute d'eau est aussi complètement gratuit que celui du vent agissant sur un moulin. La seule différence entre ces deux cas consiste en ceci : que tout homme pouvant, à son gré, utiliser les services du vent, personne ne peut intercepter à son profit la bonté de la nature, et exiger un prix pour une chose qu'elle accorde libéralement, tandis que A, en appropriant la chute d'eau, et, par conséquent, en acquérant le pouvoir d'en disposer, peut complètement empêcher qu'on n'en fasse usage, ou vendre les services qu'elle rend (4). »

Nous apercevons ici la même contradiction que nous avons déjà signalée dans la Richesse des nations. On nous assure que le travail est la source unique de la richesse, la cause unique de la valeur ; et, cependant, le principal article parmi les valeurs de ce monde se trouve entre les mains d'individus, qui, suivant notre auteur, « interceptent à leur profit la bonté de la nature et exigent un prix pour une chose qu'elle accorde libéralement ; » et ce prix, ils peuvent le demander, parce qu'ils ont pu « acquérir la faculté de disposer » de certaines forces naturelles, et empêcher qu'elles ne fussent utilisées par ceux qui ne consentent pas à payer, à celui qui en est propriétaire, « les services qu'elles leur rendraient. »

Ainsi, d'après ces deux autorités, il existe deux causes de la valeur, le travail et le monopole, la première restant la seule pour ce qui regarde tous les produits spontanés de la nature ; et les deux causes se combinant par rapport à la terre, la grande source de toute production.

C'est ainsi que M. Ricardo assure à ses lecteurs, que le prix payé pour l'usage de la terre doit se diviser en deux parts ; la première, que l'on peut demander en retour du travail « employé à améliore la qualité de cette terre, et à construire les bâtiments nécessaires pour garantir et conserver les produits, et la seconde, que l'on paye au propriétaire pour l'usage des facultés productives, primitives et impérissables du sol ; » et cette dernière doit s'ajouter encore, à celle que l'on pourrait demander pour l'usage de tout autre instrument parmi ceux qui concourent à la production.

M. Say nous apprend :

« Que la terre n'est pas le seul agent de la nature qui ait un pouvoir productif, mais qu'il est le seul, ou à peu près, que l'homme ait pu s'approprier : que l'eau des rivières et de la mer, par la faculté qu'elle a de mettre en mouvement nos machines, de porter nos bateaux, de nourrir des poissons, a bien aussi un pouvoir productif, que le vent qui fait aller nos moulins, et jusqu'à la chaleur du soleil, travaillent pour nous, mais qu'heureusement personne n'a pu dire : Le vent et le soleil m'appartiennent, le service qu'ils rendent doit m'être payé (5). »

M. Senior, au contraire, insiste sur ce point, que l'air et le soleil, les eaux d'un fleuve et celles de la mer, « la terre et toutes les qualités qu'elle possède, sont également susceptibles d'appropriation (6).» Suivant lui, pour qu'une denrée puisse avoir une valeur aux yeux des hommes, il est nécessaire qu'elle soit utile, susceptible d'appropriation et, naturellement, transportable et limitée dans sa quantité, toutes qualités qu'il suppose possédées par la terre, dont les propriétaires peuvent, conséquemment, imposer des prix de monopole en échange de son usage.

M. Mill nous dit que « la rente de la terre est le prix payé en échange de l'usage d'un agent naturel ; qu'aucun prix semblable ne se paye dans l'industrie, que la raison du prix payé pour l’usage de la terre est simplement la limitation de sa quantité » et que « si l'air, la chaleur, l'électricité, les agents chimiques, et les autres forces de la nature mises en oeuvre par les manufacturiers, n'étaient fournis que dans des limites restreintes, et pouvaient, comme la terre, être accaparés et appropriés, on exigerait également une rente en retour de la concession de leur usage. » Nous trouvons encore ici une valeur de monopole, qui vient s'ajouter au prix que pourrait demander le propriétaire, comme compensation du travail appliqué à la terre, ou à son amélioration. Le lecteur a vu que la valeur de ces portions de la terre que l'homme convertit en arcs et en flèches, en canots, navires, maisons, livres, hameçons, drap, ou machines à vapeur, est déterminée par le prix de reproduction ; que ce prix, dans toutes les sociétés en progrès, est moindre que le prix de production, et que la baisse du premier, au-dessous du dernier, a toujours lieu très-rapidement, lorsque la population, et la puissance d'association qui en résulte, augmentent avec une égale rapidité. Et cependant, lorsque nous considérons les portions de la terre que l'homme met en oeuvre pour les besoins de la culture, nous trouvons, d'après tous ces auteurs, une loi précisément contraire ; la valeur de la terre se trouve égale à ce qu'il en a coûté pour lui donner sa forme actuelle, plus la valeur d'un pouvoir de monopole qui s'accroît avec la population, et très-rapidement lorsque le développement de la population et la puissance d'association sont également très-rapides.

Admettre l'exactitude d'une pareille manière de voir, ce serait admettre que la terre, au moment où le fermier l'ouvrait avec sa charrue, était soumise à une certaine série de lois, et a été soumise à des lois directement contraires, aussitôt qu'elle a passé dans les mains du potier pour être convertie en porcelaine ou en faïence ; ce serait admettre qu'il n'existait rien qu'on pût appeler l'universalité des lois régissant la matière, et que, conséquemment, le Grand-Architecte de l'Univers nous a donné un système fécond en discordances, et dont la mise en oeuvre ne pouvait nous faire prévoir rien qui ressemblât à l'harmonie. Les choses se passent-elles ainsi, en réalité? c'est ce qu'il faut déterminer par un examen des faits de la circonstance, tels qu'ils se présentent dans la comparaison de la valeur de la terre, avec le travail qui serait aujourd'hui nécessaire pour la reproduire sous sa forme existante. Si le résultat aboutit à prouver que la première est plus considérable que le second, alors la doctrine de tous ces écrivains doit être admise comme exacte ; mais si ce résultat prouve, que nulle part la terre ne s'échangera contre une somme de travail équivalente à celle qui serait nécessaire pour sa reproduction, il faudra bien admettre alors que la valeur n'est, dans tous les cas, que la mesure de la somme d'efforts physiques et intellectuels nécessaire pour triompher des obstacles qui contrarient l'accomplissement de nos désirs ; que le prix demandé pour l'usage de la terre, de même que celui qui est demandé pour l'usage de toutes les autres denrées ou choses quelconques, n'est qu'une compensation pour les épargnes accumulées résultant des travaux du passé ; que le prix tend partout à diminuer, en proportion du produit obtenu avec le secours des machines ; et qu'il n'existe qu'un seul système de lois qui régit toute la matière, sous quelque forme qu'elle se présente.

Il y a douze ans, la valeur annuelle de la terre et des mines de la Grande-Bretagne, en y comprenant la part du clergé, était estimée par Robert Peel à 47 800 000 liv., 239 000 000 de fr., ce qui donnerait pour une possession de 25 ans, une somme principale de près de douze cents millions de liv. st., soit fr. 6 000 000 000. En évaluant le salaire des ouvriers, des mineurs, des artisans et de ceux qui dirigent leurs travaux, à raison de 50 liv., ou 1 250 fr. par an, pour chaque individu, la terre alors représenterait le travail de 24 millions d'individus en une seule année, ou d'un million d'individus pendant 24 années.

Supposons maintenant la Grande-Bretagne réduite à l'état où la trouva César ; couverte de forêts impénétrables (dont le bois n'a point de valeur à cause de sa surabondance), de marais, de bruyères et de déserts sablonneux ; estimons alors la quantité de travail qui serait nécessaire pour la placer dans la situation où elle se trouve aujourd'hui, avec ses terrains défrichés, nivelés, enclos et drainés ; avec ses routes à barrière de péage et ses chemins de fer, ses églises, ses écoles, ses collèges, ses tribunaux, ses marchés, ses hauts-fourneaux et ses foyers ; ses mines de houille, de fer et de cuivre, et les milliers d'autres améliorations nécessaires, pour mettre en activité ces forces pour l'usage desquelles on paie une rente, et l'on constatera que le travail de millions d'individus pendant plusieurs siècles, serait indispensable, lors même qu'ils seraient pourvus de toutes les machines des temps modernes, des meilleures haches et des meilleures charrues ; et qu'ils auraient à leur disposition la machine à vapeur, le chemin de fer et sa locomotive.

La même chose peut se voir aujourd'hui sur une plus petite échelle. Une partie du Lancashire du sud, la forêt et la chasse de Rossendale, embrassant une superficie de 24 milles carrés, contenait 80 habitants au commencement du seizième siècle ; et le montant du livre censier, au temps de Jacques Ier, il y a un peu plus de deux siècles, s'élevait à la somme de 122 liv. 13 sch. 8 pence, soit 3 066 fr. 43 c. Cette région possède maintenant une population de 81 000 individus ; et l'état de revenus annuel s'élève à 50 000 liv, soit 12 500 fr., qui, pour une possession de vingt-cinq ans équivalent à 1 250 000 liv., soit 31 250 000 fr. ; sans avoir vu cette terre, on ne peut hésiter à affirmer, que si on la donnait aujourd'hui au baron Rotschild dans l'état où elle existait sous le règne de Jacques ler, avec une prime égale à sa valeur, à la condition de tirer, des bois, le même parti qu'on avait tiré de ceux qui existaient à cette époque sur le sol, M. Rotschild s'engageant à rendre à cette propriété les mêmes avantages que ceux pour lesquels aujourd'hui on paie un revenu, on peut affirmer, disons-nous, que sa fortune personnelle serait dépensée en sus de la prime, longtemps avant que l'oeuvre fût à moitié complète. La somme reçue comme rente est l'intérêt de la valeur du travail, moins la différence entre la puissance productive de Rossendale, et celle des terrains plus neufs qui peuvent maintenant être exploités par l'application du même travail qui a été là consacrée à l'oeuvre.

La valeur au comptant des fermes, dans l'État de New-York, a été estimée sur les registres du Maréchal, au dernier recensement, à 554 000 000 de doll., soit 2 770 000 000 fr., et en y ajoutant la valeur des routes, constructions et autres oeuvres d'amélioration, nous obtiendrons une somme qui s'élèvera probablement à un chiffre double, c'est-à-dire à l'équivalent du travail d'un million d'individus, travaillant 300 jours par an, pendant quatre ans, et recevant pour leur travail un dollar par jour. Si la terre était rétablie dans l'état où elle se trouvait au temps d'Hendrick Hudson, et qu'elle fût offerte en pur don à une association formée des plus riches capitalistes de l'Europe, avec un boni en argent égal à sa valeur actuelle, on verrait leur fortune privée et le boni épuisés, avant que les améliorations existantes eussent été exécutées, même dans la proportion d'un cinquième.

La terre de Pennsylvanie a été estimée dans un rapport fait après le cens, à une valeur au comptant, de 403 000 000 de dollars. En doublant ce chiffre, pour obtenir la valeur du domaine réel et de ses améliorations, nous obtenons le chiffre de 806 000 000 de doll., en d'autres termes l'équivalent des travaux de six cent soixante-dix mille individus pendant quatre ans ; ce qui ne forme pas le dixième de ce qui serait nécessaire pour reproduire l'État dans sa situation actuelle, s'il était rétabli dans celle où il se trouvait à l'époque de l'arrivée des Suédois qui commencèrent l'oeuvre de colonisation.

William Penn vint après eux, et profita de ce qu'ils avaient déjà fait. Lorsqu'il obtint la concession de tout ce territoire qui constitue maintenant la Pennsylvanie, et vers l'ouest jusqu'à l'Océan Pacifique, on supposa qu'il possédait un domaine princier. Il plaça son capital dans le transport des colons, et consacra son temps et ses soins à la nouvelle colonie ; mais après plusieurs années de tracas et de tourment, il se trouva tellement obéré, qu'en 1708, il hypothéqua le tout pour 6 600 liv., soit 33 000 fr., afin de payer les dettes contractées dans le but de coloniser la province. Il avait reçu la concession en payement d'une dette s'élevant avec les intérêts à 29 200 liv., soit 46 000 fr., et ses débours y compris l'intérêt, étaient de 52 373 liv. ; tandis que le montant reçu dans l'espace de vingt ans, n'était que de 19 460, ce qui lui laissait un déficit dont le total était de 62 113. Quelques années plus tard le gouvernement fit avec lui une convention en vertu de laquelle il lui achetait le tout pour une somme de 12 000 liv. ; mais une attaque d'apoplexie empêcha l'exécution des conditions convenues. A sa mort William Penn laissa ses propriétés irlandaises à son fils favori, comme la partie la plus précieuse de sa propriété, la partie américaine étant d'une valeur de beaucoup inférieure aux frais de production. Le duc d'York obtint pareillement la concession de New-Jersey, mais quelques années après elle fut offerte en vente au prix d'environ 5 000 liv., soit 125 000 fr., prix bien inférieur aux dépenses qui y avaient été appliquées.

Les propriétaires des terrains inoccupés aux États-Unis ont constaté à leurs dépens que l'agent naturel n'avait pas de valeur. Fourvoyés de la même manière que William Penn, le duc d'York, les concessionnaires de l'établissement de la rivière de Swan et beaucoup d'autres, ils supposèrent que la terre devait acquérir une, très-grande valeur ; et un grand nombre d'individus très-perspicaces furent entraînés à y placer des sommes considérables. Robert Morris, l'habile financier de la Révolution, fut celui qui poussa cette spéculation au plus haut point, accaparant des quantités immenses à des prix très-bas et souvent à raison de 10 cents par acre. Mais l'expérience a démontré l'erreur de Morris. Sa propriété, quoique la plus grande partie du terrain fût d'une qualité excellente, n'a jamais remboursé les charges dont elle était grevée. Et tel a été le résultat de toutes les opérations de ce genre. Un grand nombre de personnes, propriétaires de mille et de dix mille acres, qui ont acquitté les taxes de comté et les taxes de route, et qui se sont ainsi appauvries, recevraient maintenant bien volontiers le montant de leurs dépenses avec l'intérêt, en perdant complètement le prix d'achat primitif. Leurs embarras ne sont pas résultés du défaut de fécondité du sol, mais de ce fait, que le prix de reproduction diminuant constamment, on obtient de meilleures fermes, en retour d'une plus petite quantité de travail.

La compagnie foncière hollandaise acheta des portions de terrains considérables à des prix extrêmement bas, et sa propriété fut bien gérée. Mais les propriétaires y engloutirent un capital énorme ; aucune portion des États-Unis ne s'est améliorée plus rapidement que cette partie de l'État de New-York, où cette propriété se trouvait principalement située ; aucune portion n'a tiré plus d'avantage de la construction du canal Erié ; et cependant la totalité du prix d'achat y a été absorbée. Si la compagnie eût abandonné la terre, et qu'elle eût employé d'une autre manière le même capital appliqué à cet usage, le résultat eût été trois fois plus avantageux.

Il serait facile de multiplier les exemples pour prouver ce principe : que la propriété foncière obéit à une loi identique à celle qui régit toutes les autres espèces de propriété ; et qu'elle s'applique aux bourgs et aux villes aussi bien qu'à la terre. Avec tous leurs avantages de situation, Londres et Liverpool, Paris et Bordeaux, New-York et la Nouvelle-Orléans, ne s'échangeraient que contre une faible portion du travail qui serait nécessaire pour les reproduire, si leurs emplacements étaient, de nouveau, réduits à l'état dans lequel les trouva la population qui, la première, commença à les fonder. Dans toute l'étendue de l'Union, il n'existe pas un comté, un bourg ou une ville qui se vendît pour ce qu'il a coûté ; il n'en existe aucun dont les revenus soient équivalents à l'intérêt du travail et du capital appliqués à leur amélioration.

Tout le monde est familiarisé avec ce fait, que les fermes ne se vendent qu'à un prix de très-peu supérieur à la valeur des améliorations. Lorsque l'on en vient à rechercher quelles sont les améliorations comprises dans cette estimation, on voit que l'on n'a pas tenu compte de celles qui sont les plus onéreuses ; on n'a pas tenu compte du défrichement et du drainage de la terre, des routes qui ont été tracées, du tribunal ou de la prison qui ont été construits au moyen des taxes payées annuellement ; de l'église et de la maison d'école élevées par souscription ; du canal qui traverse une belle prairie, de la part pour laquelle le propriétaire a contribué à cette oeuvre importante, ou de mille autres convenances, ou avantages, qui donnent de la valeur à la propriété, et disposent à payer une rente en échange de l'usage de celle-ci. Si l'on évaluait toutes ces choses, on trouverait que le prix de vente est le coût, moins une différence très-considérable.

Le gouvernement des États-Unis a fait récemment l'achat de plusieurs millions d'acres de terre, pour lesquels il a contracté l'engagement de payer aux propriétaires indiens un prix qui paraît très-bas ; et cependant la valeur totale de l'acquisition est due à ce fait, que la population de notre propre pays a fait les routes qui conduisent à cette terre ; elle a creusé des canaux et construit des navires de toute espèce, grâce auxquels ses produits peuvent être transportés au marché à peu de frais. Il y a cinquante ans, le territoire du Missouri était également sans valeur ; et celui de l'Indiana et de l'Illinois, du Michigan et du Wisconsin ne valaient guère mieux. Il y a soixante ans, il en était de même en ce qui regardait le Kentucky et l'État de l'Ohio, et il y a soixante-dix ans, par rapport à la Pennsylvanie occidentale et à l'État de New-York. Il y a un siècle, les parties orientales de ces États étaient dans la même situation, et il est probable que la valeur totale des terrains de la Nouvelle-Angleterre, à cette date, n'était pas aussi considérable que celle du petit coin où se trouve maintenant située la ville de Boston. Peu à peu et lentement, les terrains les plus rapprochés de la mer ont acquis de la valeur, à ce point qu'une terre de fermier se vend, en quelques régions, à raison de deux ou trois cents dollars par acre ; et à chaque pas fait dans cette voie, les terrains plus éloignés se sont élevés progressivement d'une valeur nulle à celle de dix, vingt et cinquante cents, puis au prix donné par le gouvernement d'un dollar 25 cents, puis de 10, 15 et 20 dollars ; mais quelque rapide qu'ait été la hausse, le prix que l'on pourrait obtenir aujourd'hui, pour tout le domaine réel du nord de la ligne de Mason et Dixon, ne rembourserait pas le cinquième du travail qui serait nécessaire pour le reproduire dans son état actuel, s'il était de nouveau réduit à son état de nature.

A chaque pas en avant que fait l'homme pour conquérir l'empire sur la nature, pour devenir capable de s'asservir les forces qui l'environnent de toutes parts, il y a diminution dans les frais nécessaires pour reproduire les denrées et les objets nécessaires à son usage, et en même temps une diminution constante dans leur valeur, comparée au travail, et augmentation dans la valeur du travail comparée à ces produits. Le lecteur a eu des preuves nombreuses qu'il en est ainsi, en ce qui concerne les haches, les bêches, les charrues et les machines à vapeur, le froment, le seigle, les tissus de coton et autres ; et ce qui prouve qu'il en est de même par rapport à la terre, c'est ce fait qu'elle peut s'acheter partout à un prix moindre que le prix de production.